相続・死後事務委任

INHERITANCE

相続登記

相続登記とは?

相続登記とは、相続に必要な書類を揃え、法務局に申請(登記申請)することにより、その不動産に関する情報を公的に記録する登記簿謄本に不動産の所有権を移したことを記録することです。なお、登記簿謄本には主に、不動産の所在、面積、用途、構造(建物のみ)、所有者の氏名と住所、抵当権などが記載されています。

相続登記の義務化

令和6年4月1日の法改正より、相続登記の申請が義務化されました。相続により不動産を取得した日から3年以内に、正当な理由なく申請を怠れば、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。なお、相続登記を長年放置すると、現存の相続人が亡くなるなどにより関係者が増え、争いの種になることもありますので、相続登記はできるだけ早いうちに済ませましょう。

また、相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も受け継がなければならないため、プラスの財産価値とマイナスの債務(借金)とのバランスから、相続をしないという選択肢もあります。その際、すべての財産を放棄する「相続放棄」と、一部の財産のみ相続する「限定承認」という方法があります。いずれも3か月以内の手続きが必要です。

さらに、相続放棄または限定承認をする可能性がある場合は、プラスの財産とみなされる家財などを処分してしまうと「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります(民法第921条)ので、相続放棄を前提に遺品整理をお考えの場合は事前に専門家に相談しましょう。

相続の流れ

相続の流れは、①遺言書の有無確認、②相続人の確定(戸籍調査と相続関係図の作成)、③財産の確定(財産目録の作成)、④遺言書がない場合は遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)、⑤相続登記(登記申請書の作成)となります。

銀行の口座凍結を解除する際の相続手続きは、不動産の相続と重複する部分が多いため、同時進行でおこなうのがよいでしょう。

相続に関わる専門家(士業)は?

相続にかかわる専門家は主に、行政書士、司法書士、税理士、弁護士です。行政書士は相続関係書類の作成(登記申請はできません)、司法書士は相続関係書類の作成と登記申請、税理士は相続税がかかる場合の対応、弁護士は登記申請も可能ですが、相続トラブルに発展した場合の対応など、それぞれに役割があります。

どの士業に依頼するのが正解?

そもそもご自身で相続関係書類を揃え、登記申請することができます。その際は戸籍謄本や印鑑証明書など公的書類の発行手数料と登記申請時の印紙代(公的な固定資産評価額の0.4%)だけで済みます。

次に、相続関係書類の作成だけを依頼し、登記申請をご自身でおこなう場合は行政書士、相続関係書類の作成と登記申請も依頼する場合は司法書士または弁護士に依頼するのが一般的です。

ただし、前述の通り相続税がともなう場合や相続トラブル(争続)に発展する可能性がある場合は弁護士に依頼しなければなりませんので、相続だけを事務的に対応するネット業者ではなく、相続に紐づく事柄に対してトータルサポートできる『士業グループ』をおすすめします。

私たちに相続のご相談をいただけましたら、料金の上限ルールを相場より安価に設定しており、かつ信頼のおける士業グループをご紹介します。

取引先を厳選し

安心価格をご提案!

相続登記

相続書類の作成

死後事務委任

\ お気軽にご相談ください /

死後事務委任

死後事務委任とは?

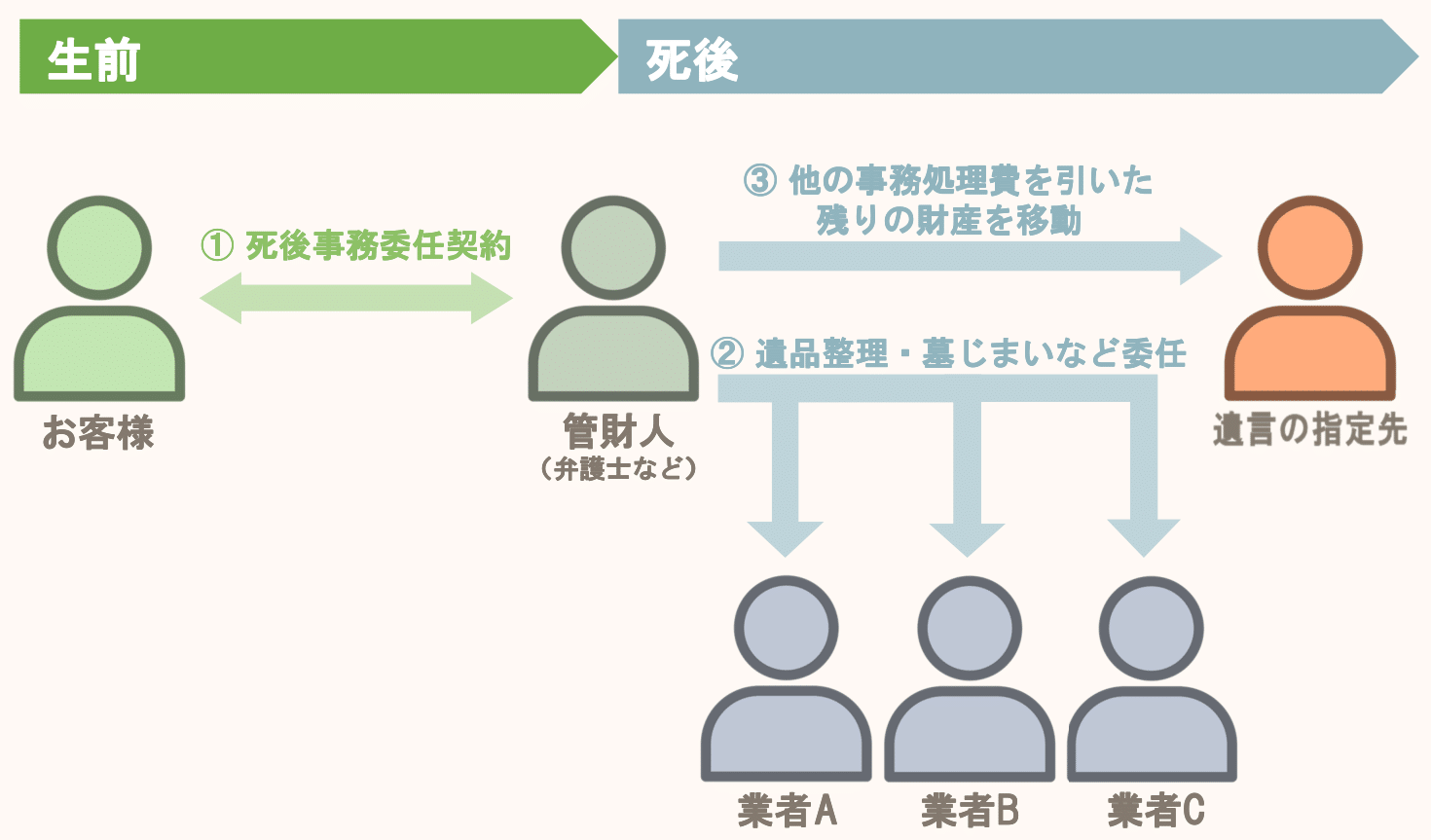

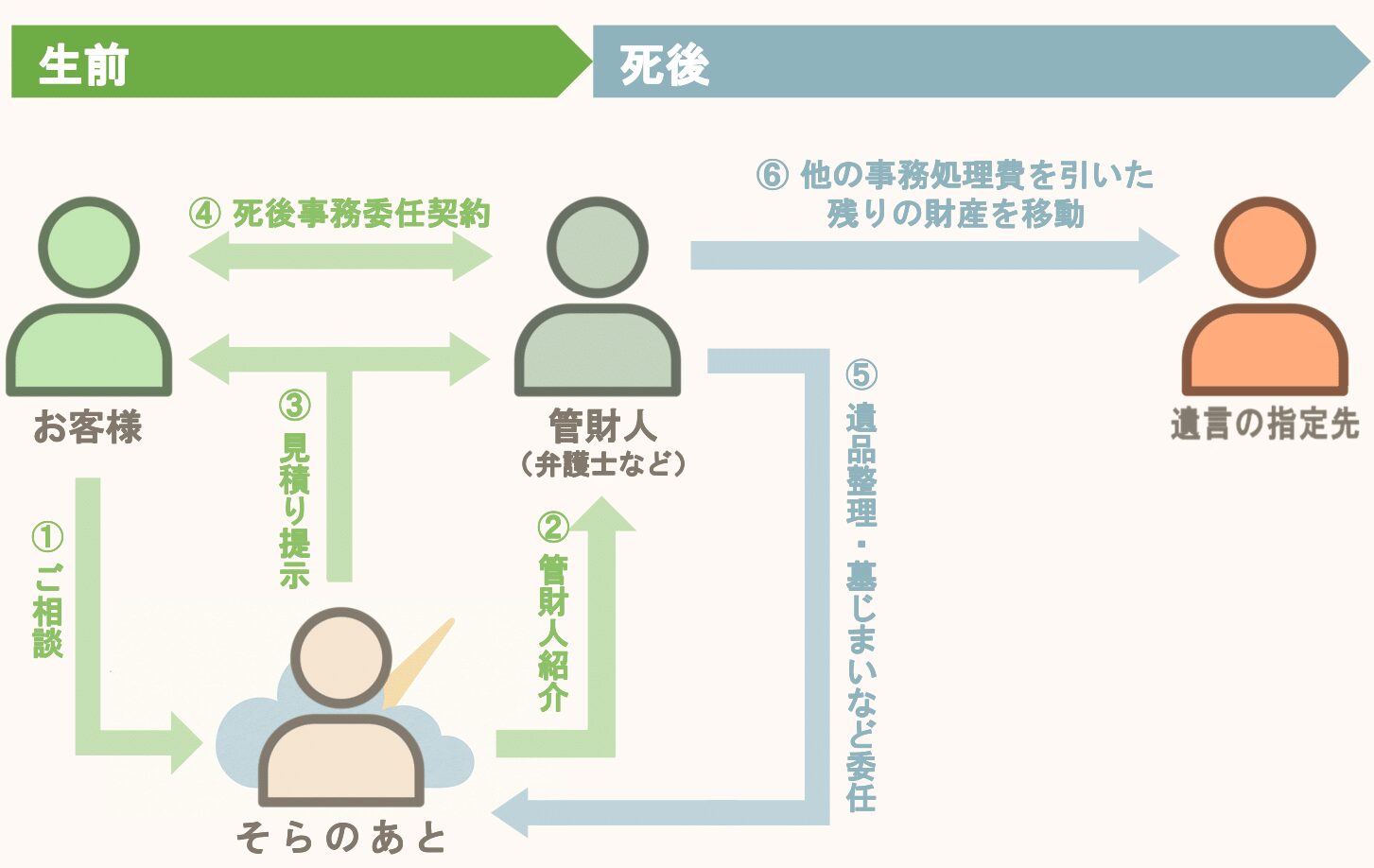

死後事務委任とは、亡くなったあとの葬儀や埋葬、墓じまい、永代供養、遺品整理、不動産・動産の売却、各種未納金の支払い、各種契約の解約などの事務処理を生前に第三者へ委任する契約です。

さらに、事務処理によって発生した費用は、あらかじめ任命した管財人(弁護士など財産を管理する人)により、生前の委任契約に基づき支払われ、残った財産は遺言書の内容に準じ、その指定先に支払われます。

しかし、一般的な死後事務委任契約では、遺品整理や墓じまい、不動産の売却などを亡くなった後に専門業者に依頼するため、亡くなった後にどのような業者に、いくら支払われるのか、曖昧なまま委任契約を執行される可能性があるという問題があります。

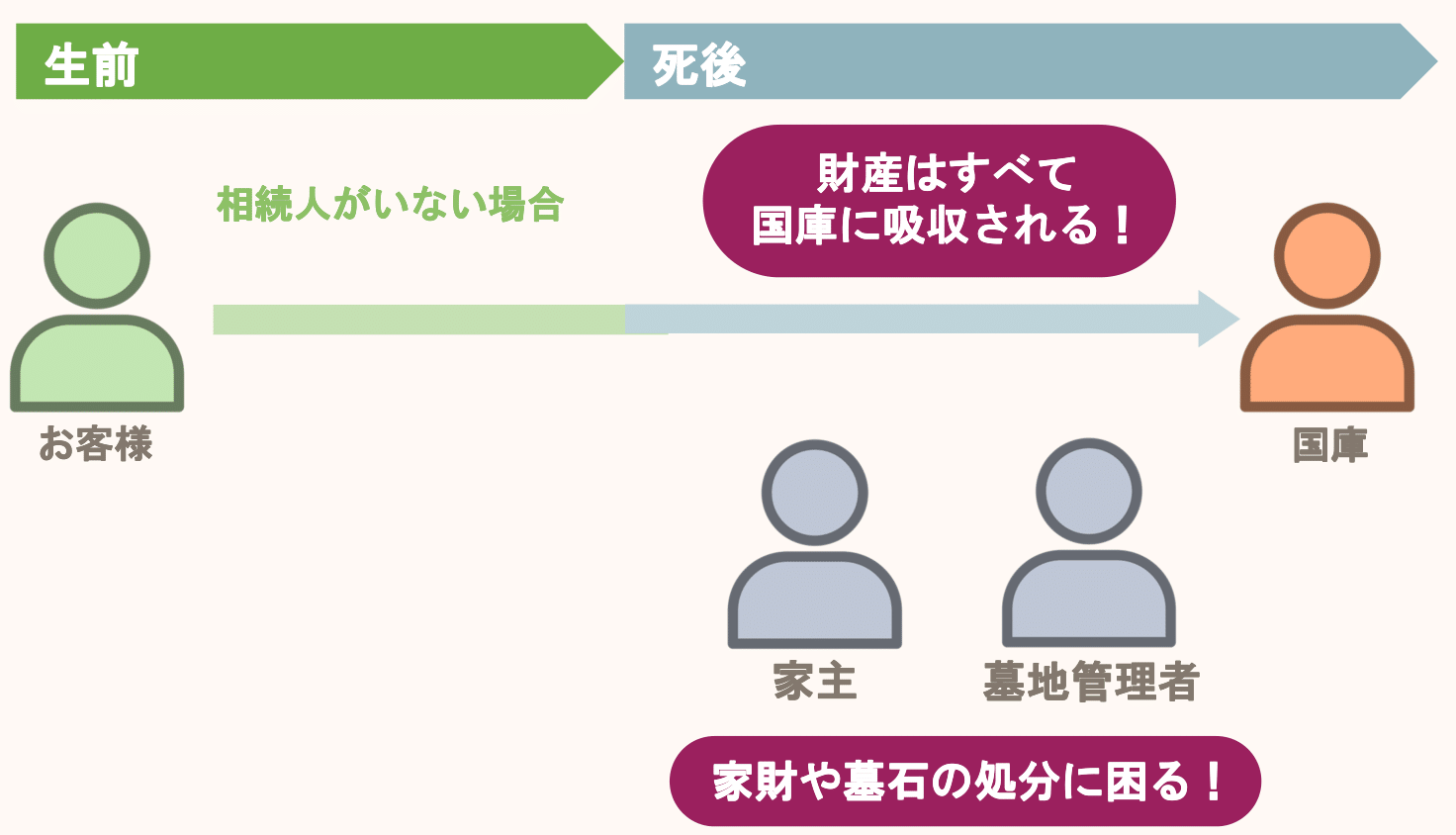

相続人がいない人が亡くなると?

相続人がいない独り身の方が亡くなった後、どれだけ財産を遺していたとしても、すべて国庫に吸収されます。それをよしとするなら問題はありませんが、ご自身の財産をより有効活用したいという方は増えてきています。

例えば、児童養護施設や寺院、市町村に用途を指定して寄付するなど、遺言によって自由に指定することができます。その際、ご注意いただきたいことが、亡くなった後、家族以外の方々に迷惑がかからないかどうかという点です。

さらに、賃貸住宅にお住いで身元保証人がいない場合、お住いの残置物の片付けや清掃は、最後は家主の方が対応することになります。しかも、家主は勝手に処分できないため、裁判を起こし強制執行することで初めて家主が処分できるようになります。

それは家主が保険に入っていれば保険金で対応できる可能性はありますが、保険に入っている家主は意外と少ないようで、故人の部屋の遺品整理の支払いを家主が自己負担しているケースが多いようです。

次に、既存のお墓を残して亡くなった場合、そのお墓は『無縁墓』となります。墓地(墓苑・霊園など)の規約次第では無縁墓を管理者の自己判断で処分できないことがあります。すると、誰も触れられることなく、無縁墓のまま残ることになります。

また、仮に規約上で墓地管理者が処分できたとしても、亡くなった方の遺族に連絡をとるなどの努力義務を果たしたうえ、お墓の処分費も墓地管理者の負担となってしまいます。もちろん、契約上の不備と言われればそれまでですが。

このように、特に相続人がいない、かつ賃貸住宅にお住いの方、ご先祖のお墓をお持ちの方は、ご自身が亡くなった後のことを想定し、お世話になった関係者に迷惑がかからないよう生前に準備しておく必要があります

死後事務委任の依頼先は?

死後事務委任や成年後見制度を請け負う会社・団体(NPO法人、社団法人など)・士業の中で、財産の寄付先を自身に関連する会社・団体・事務所に指定するよう促すところは信用してはいけません。

そのような会社・団体・事務所は、高額な月会費や年会費を求められるか、月会費がない、あるいは少額だとしても寄付を条件にしているか、あるいはその両方の場合もあります。その会社や団体が管財人(財産を管理する人)を請け負うと言われた場合は、特にご注意ください。

私たちに死後事務委任のご相談をいただきましたら、安心して任せられる執行人(士業など)をご紹介します。さらに、私たちが生前の死後事務委任契約に立ち会い、公正な契約がなされているかを確認します。

また、死後の遺品整理や墓じまいなど、生前に見積もりをご提示し、ご納得いただいたうえ、見積もりの詳細を死後事務委任契約書に明記しますので、亡くなった後、どこにいくら支払われるかという不安はありません。

取引先を厳選し

安心価格をご提案!

相続登記

相続書類の作成

死後事務委任

\ お気軽にご相談ください /

\ ご提供できるサービス /

死亡後の届出(役所・銀行など)

> 市町村役場の提出 > 年金事務所の提出 > 遺族年金の条件

> 社会保険の届出 > 労働基準監督署の届出

> 銀行の諸手続き > 生命保険・その他の諸手続き

香典返し・法要の引き物

墓じまい・戒名彫刻・建墓

> 建墓(お墓を建てる) > 墓じまい(お墓を閉じる)

> 戒名(法名)彫刻 > 墓石クリーニング

仏壇・本位牌への切り替え

遺品整理・お片付け

> 遺品整理 > お片付け(生前整理) > 遺品供養